おはようございます!トムハチです。

今日は最近読んだ本のお話。

よろしければお付き合い下さい。

読んだきっかけ

ヨシタケシンスケさんが出演するので見ていた

”世界一受けたい授業”というテレビ番組に

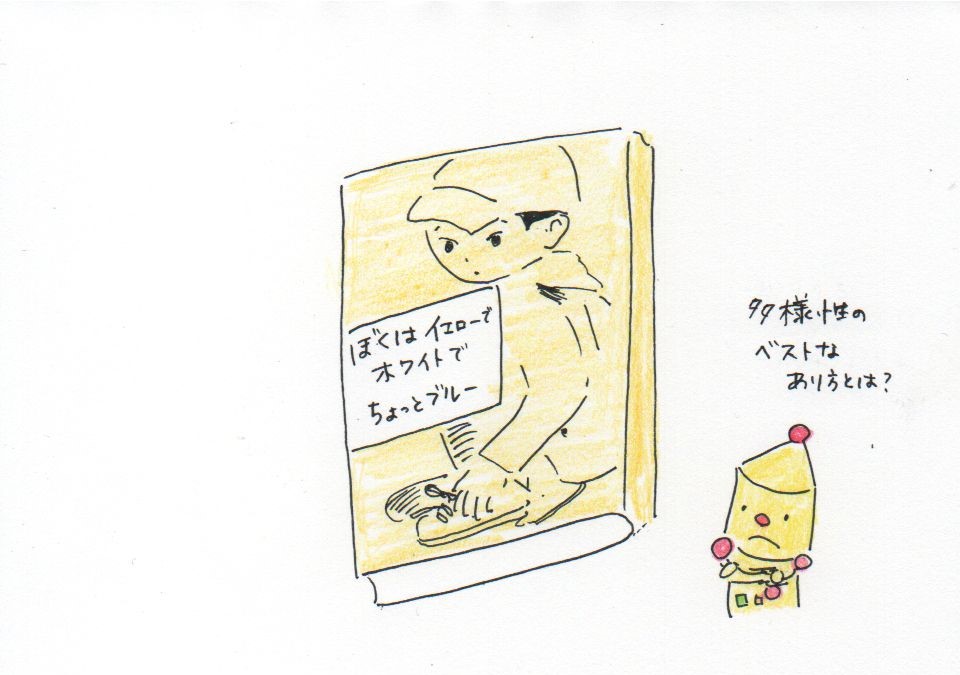

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の著者のブレイディみかこさん

が出演していたことがきっかけでした。

イエローやブルーなど色のことを言っている題名だったので、

LGBTQの話なのかと勘違いしていましたが、

日本人の母とアイルランド人の父をもつイギリスに住む

著者の息子「ぼく」の日常を書いたものでした。

それも海外住まいのキラキラしたものではなく、

「元底辺中学校」という環境の中で貧富、人種、階級という格差のなかで

「ぼく」自身も東洋人への差別的な経験を受けながら、

悩みながら成長していく息子の姿。

重たいテーマですが、著者も「ぼく」も

えっそうなの?はじめて知った英国事情

・著者が制服のリサイクルのボランティアで知り合った教師の言葉

「もう授業やクラブ活動のためだけに学校の予算を使える時代じゃない。

貧困地区にある学校は、子どもたちの生活というか基本的な衣食住から

面倒を見なければいけない」

・この国の緊縮財政は教育者をソーシャルワーカーにしてしまった。

・移民の方が白人労働者よりも所得が高い場合が多い。

・地球温暖化対策を訴える真面目な学生のデモに「元底辺中学校」の生徒は参加することが出来ない。

みんな同じという意識の島国では想像もつかない世界

人種が違う 宗教が違う 所得が違う

しかもその違いによって差別的な言葉を浴びせられる。

私の日常では想像も及ばない世界が繰り広げられていました。

格差が存在する日常を追体験できる本です。

一冊を通して

どんな複雑な問題に直面していても、

父、母、「ぼく」で対話をして

それぞれ自分の思う所をはっきりと言葉にして伝えており

自分の中での落としどころを見つけ出すところが

印象的でした。

成長を支えるということはこういうことなんだなと羨ましく感じるほど。

差別は無知から生まれるという著者の一貫した考えがあるから

息子が理不尽な差別や偏見を目の当たりにしたときに、

クールに話し合う事が出来るのだなと思いました。

無知を知にするために、

グローバルな世界を生き抜く現代人にぜひ読んでもらいたい一冊であるとともに、

思春期の子どもとの関わり方で悩む親御さんにも読んでもらいたい一冊です。

リンクを貼っておいてあれですけど、図書館でも借りられます( ´艸`)

ブームが過ぎたようで、予約したら直ぐに借りられました。

ここまでお読みいただきありがとうございます。

それでは、また!

ごきげんよう♪

コメント